プロフィール

HN:

Keihan7203F

性別:

男性

職業:

高校生

趣味:

鉄道。路線バスにも興味あり。

カテゴリー

リンク

ブログ内検索

カウンター

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今朝、「開いた口がふさがらない」と「閉口する」の意味が似ているにも拘わらず、

直接的な意味としては真逆であることに感動した(?)Keihan7203Fです。こんばんは。

(ニュアンスとしては、前者が「言いたいことが山ほどあるが呆れて何も言えなくなってしまう」、

後者が「言う気力すらなくなる」ということのようで、呆れ方に違いがあるようです)

さて、都06系統で巡る橋の旅①・都06系統で巡る橋の旅②・都06系統で巡る橋の旅③の続き。

前回は麻布十番駅前(一ノ橋)周辺を散策しました(行程概要はこちらのリンクからどうぞ!)。

麻布十番駅間から再び[都06]に乗車し、天現寺橋に向かいます。

途中、二ノ橋、三ノ橋、古川橋、四ノ橋、光林寺前を通る辺りはまさに"橋の系統"感満載。

一ノ橋が「古川拡幅工事の際最初に造られた橋から来ている」というのは③でお話ししたと思いますが、

同じ要領で2~5番目まで橋が存在するのです…あれ?

そう、都営バスのバス停名として存在するのは四ノ橋まで。

では、五之橋は一体どこにあるのでしょうか?古川橋の別名とかいうオチではありません。

実は、五之橋は光林寺前バス停の近くにあるのです。

ちょうど、首都高の天現寺ランプからの道路が本線に合流する辺りになります。

尚、五之橋に限っては交差点の名前も「光林寺」となっており、近くの光林禅寺の方が重要なようです。

天現寺橋は、その名の通り天現寺の近くにある橋です。

由来は、小日向御簞笥町(現東京都新宿区簞笥町)にあった臨済宗大徳寺末の普明寺を、

享保になって移築して多聞山天現寺と名を改めたことから始まるようです。

▲歴史を感じられるかと思いましたが、開創300年記念として本堂・伽藍を建設中とのこと。

しかし、東京を車で移動するドライバーさんにとって、天現寺(橋)は全く違う意味を持ちます。

1つは、首都高2号目黒線の天現寺ランプ。都心環状線(C1)方面への出入り口しかありません。

もう1つは、一般道の天現寺橋交差点。明治通りと外苑西通りが交差する比較的大きな交差点です。

▲天現寺橋交差点の手前にあるのが実際の天現寺橋です。

それでは、ここから川の話に入っていきたいと思います。

まずは、上の写真の右側から川を見下ろした写真をご覧ください。

▲写真の下と左から2つの川が合流して、右へと流れていっていますが…。

実はこののべ3つの川、全て名前が違います。

右に流れていくのが、これまで何度もご紹介した港区有数の河川、古川です。

下から流れているのが本流の渋谷川。この合流地点から名を古川と変えます。

渋谷川は、童謡「春の小川」のモデルとされる河骨川(こうほねがわ)を支流に持っており、

渋谷区コミュニティバス「ハチ公バス」の「春の小川ルート」はここから来ています。

そして左から流れてきているのは、笄川。難読漢字ですが、「こうがいがわ」と読みます。

この川は現在暗渠化されており、なかなか名残を見つけることは難しいのですが、

外苑西通りの交差点名として、また[黒77][橋86][品97]のバス停名として「広尾橋」がありますし、

地図で見れば港区と渋谷区の区境が外苑西通りの東側・西側にうねうねしているのが分かります。

それらが、数少ない笄川の名残なのです。

さて、そんな川ですが、渋谷川・古川については東京都が清流復活事業を行っているようです。

▲この看板、2回先の記事でご紹介するであろう並木橋にもありました。

ですが、実際川が美化されているかと言えば微妙で、

心ない人のポイ捨てしたビニール袋が浮いている光景は時々目にします。

そこまで都でどうにかしろ、というのはもちろん酷な話ではありますが。

天現寺橋の近くで昼食を摂り、腹ごなしに歩くこと数分。次のバス停・広尾病院前に到着しました。

ただこのバス停、両隣のバス停と物凄く近いんです…。

▲新橋駅前方面停留所。お隣・天現寺橋停留所は、ちょうどバスが停車している場所。@広尾病院前

バスの位置はお分かり頂けたでしょうか?駐停車禁止標識の右下にある緑色の大型車がそれです。

バスに乗っていると、天現寺橋交差点を越えてすぐ停車という感覚です。

一方、反対側にあたる渋谷駅前方面の停留所から先を望むと…。

▲2本植わっている木の幹の間に見える緑色の大型車、広尾五丁目に停車中。@広尾病院前

ただ、あまりにも近いとはいえ病院利用客の利便性を図ってのこと。

健常者が「このバス停は無駄だ」だの何だの言える話ではないかも知れませんね。

さて、この渋谷駅前方面バス停、目の前には非常に懐かしい雰囲気のお好み焼き屋さん。

▲バス停のポールや郵便ポスト等、「どうやったら手に入るの?」な品もありますね。

まぁ、雰囲気的に学生向けな料金で食事を摂ることはできなさそうなお店ですが、

外観を見るだけでも随分と落ち着くものがあります。

そうしてバスを待っていると、思わぬご褒美が…?次回に続きます。

直接的な意味としては真逆であることに感動した(?)Keihan7203Fです。こんばんは。

(ニュアンスとしては、前者が「言いたいことが山ほどあるが呆れて何も言えなくなってしまう」、

後者が「言う気力すらなくなる」ということのようで、呆れ方に違いがあるようです)

さて、都06系統で巡る橋の旅①・都06系統で巡る橋の旅②・都06系統で巡る橋の旅③の続き。

前回は麻布十番駅前(一ノ橋)周辺を散策しました(行程概要はこちらのリンクからどうぞ!)。

~ 実は存在した「五之橋」 ~

麻布十番駅間から再び[都06]に乗車し、天現寺橋に向かいます。

途中、二ノ橋、三ノ橋、古川橋、四ノ橋、光林寺前を通る辺りはまさに"橋の系統"感満載。

一ノ橋が「古川拡幅工事の際最初に造られた橋から来ている」というのは③でお話ししたと思いますが、

同じ要領で2~5番目まで橋が存在するのです…あれ?

そう、都営バスのバス停名として存在するのは四ノ橋まで。

では、五之橋は一体どこにあるのでしょうか?古川橋の別名とかいうオチではありません。

実は、五之橋は光林寺前バス停の近くにあるのです。

ちょうど、首都高の天現寺ランプからの道路が本線に合流する辺りになります。

尚、五之橋に限っては交差点の名前も「光林寺」となっており、近くの光林禅寺の方が重要なようです。

~ 色々な意味で中継地点の天現寺橋 ~

天現寺橋は、その名の通り天現寺の近くにある橋です。

由来は、小日向御簞笥町(現東京都新宿区簞笥町)にあった臨済宗大徳寺末の普明寺を、

享保になって移築して多聞山天現寺と名を改めたことから始まるようです。

▲歴史を感じられるかと思いましたが、開創300年記念として本堂・伽藍を建設中とのこと。

しかし、東京を車で移動するドライバーさんにとって、天現寺(橋)は全く違う意味を持ちます。

1つは、首都高2号目黒線の天現寺ランプ。都心環状線(C1)方面への出入り口しかありません。

もう1つは、一般道の天現寺橋交差点。明治通りと外苑西通りが交差する比較的大きな交差点です。

▲天現寺橋交差点の手前にあるのが実際の天現寺橋です。

それでは、ここから川の話に入っていきたいと思います。

まずは、上の写真の右側から川を見下ろした写真をご覧ください。

▲写真の下と左から2つの川が合流して、右へと流れていっていますが…。

実はこののべ3つの川、全て名前が違います。

右に流れていくのが、これまで何度もご紹介した港区有数の河川、古川です。

下から流れているのが本流の渋谷川。この合流地点から名を古川と変えます。

渋谷川は、童謡「春の小川」のモデルとされる河骨川(こうほねがわ)を支流に持っており、

渋谷区コミュニティバス「ハチ公バス」の「春の小川ルート」はここから来ています。

そして左から流れてきているのは、笄川。難読漢字ですが、「こうがいがわ」と読みます。

この川は現在暗渠化されており、なかなか名残を見つけることは難しいのですが、

外苑西通りの交差点名として、また[黒77][橋86][品97]のバス停名として「広尾橋」がありますし、

地図で見れば港区と渋谷区の区境が外苑西通りの東側・西側にうねうねしているのが分かります。

それらが、数少ない笄川の名残なのです。

さて、そんな川ですが、渋谷川・古川については東京都が清流復活事業を行っているようです。

▲この看板、2回先の記事でご紹介するであろう並木橋にもありました。

ですが、実際川が美化されているかと言えば微妙で、

心ない人のポイ捨てしたビニール袋が浮いている光景は時々目にします。

そこまで都でどうにかしろ、というのはもちろん酷な話ではありますが。

~ 近すぎる?広尾病院前停留所 ~

天現寺橋の近くで昼食を摂り、腹ごなしに歩くこと数分。次のバス停・広尾病院前に到着しました。

ただこのバス停、両隣のバス停と物凄く近いんです…。

▲新橋駅前方面停留所。お隣・天現寺橋停留所は、ちょうどバスが停車している場所。@広尾病院前

バスの位置はお分かり頂けたでしょうか?駐停車禁止標識の右下にある緑色の大型車がそれです。

バスに乗っていると、天現寺橋交差点を越えてすぐ停車という感覚です。

一方、反対側にあたる渋谷駅前方面の停留所から先を望むと…。

▲2本植わっている木の幹の間に見える緑色の大型車、広尾五丁目に停車中。@広尾病院前

ただ、あまりにも近いとはいえ病院利用客の利便性を図ってのこと。

健常者が「このバス停は無駄だ」だの何だの言える話ではないかも知れませんね。

さて、この渋谷駅前方面バス停、目の前には非常に懐かしい雰囲気のお好み焼き屋さん。

▲バス停のポールや郵便ポスト等、「どうやったら手に入るの?」な品もありますね。

まぁ、雰囲気的に学生向けな料金で食事を摂ることはできなさそうなお店ですが、

外観を見るだけでも随分と落ち着くものがあります。

そうしてバスを待っていると、思わぬご褒美が…?次回に続きます。

PR

こんばんは、本日授業が定時より30分早く終わったKeihan7203Fです。

6限目の先生(代数)が「この問題を生徒が解いたら終わり」と言うものですから…。

さて、本日も[都01]で検証が行われている新型のバスロケシステムを見ていたところ、

前回の記事のときと比べて何点か新たな発見が見られましたのでご報告申し上げます。

▲短い動画も撮影しましたので、雰囲気を味わいたい方は是非ご確認ください。@西麻布

本日、西麻布で見ていたところによれば、LED表示には基本的に以下の4パターンがあります。

尚、バスの絵は引き続き[バス]で代用しております。

・接近案内(固定表示):◎ ① ②[バス]③[バス]

・系統・行先案内(スクロール):[都01]新橋駅前行

・到着時刻案内(固定表示):次の[バス] 15:22

・所要時間案内(スクロール):新橋駅前まで約27分で運行しています。

・到着時間案内(スクロール):あと約7分で到着します。

前回の記事と色々変化していますが、恐らく前回の記事の情報が間違っていると思われます…。

(前回の記事は記憶を頼りに書いたのですが、今回は撮影した動画を基に書いております)

曖昧な情報を提供してしまい申し訳ございませんでした。

尚、到着時刻案内については時刻表に基づいたものであることを確認致しました。

・バス停名案内(スクロール):ここは西麻布です。

・接近案内(固定表示):◎ ① ② ③

・系統・行先案内(スクロール):[都01]六本木ヒルズ行 FOR ROPPONGI-HILLS

・到着時刻案内(固定表示):次の[バス]

・所要時間案内(スクロール):六本木ヒルズまで約6分で運行しています。

・遅延案内(スクロール):ただいま定刻で運行しています。

・(消灯)

今回新たにお伝えする新機能は遅延案内です。これも従来型のバスロケにはなかった機能。

今のところ定刻運転時の文面しか見ていませんが、遅延時の表示も気になるところです。

また、系統・行先案内に英語が付されていたのも初めて見ました。

到着時刻案内の時刻が出ていないのは、バスが始発バス停を発っていないからだと思いますが、

この点については時間に余裕のあるときに確認してみたいと思います。

・バス停名案内(スクロール):ここは西麻布です。

・接近案内(固定表示):◎ ① ② ③

・(消灯)

これは前回の記事と同じ内容です。いつからこの表示が②の状態になるのかは分かりません…。

一方、新橋駅前でも以下の2パターンによる表示が行われていました。

・接近案内(固定表示):◎ ① ②[バス]③[バス]

・系統・行先案内(スクロール):[都01]渋谷駅前行

・到着時刻案内(固定表示):次の[バス] 15:22

・所要時間案内(スクロール):渋谷駅前まで約42分で運行しています。

・発車時間案内(スクロール):まもなく発車します。

前回の記事では、「あとXX分で発車します。」という案内もあるかも知れない、と話をしましたが、

新橋駅前で4分もの停車時間余裕があったにも拘わらず「まもなく」と案内されていたことから、

発車に関しては時間によるカウントダウン表示が存在しない可能性があります。

(あたかもすぐに発車するかのような表示をしているという点では問題であり、改善が期待されます)

▲新型バスナビで鳴動する接近放送。チャイムが近代的になっていますね。@新橋駅前

・接近案内(固定表示):◎ ① ② ③[バス]

・系統・行先案内(スクロール):[都01]渋谷駅前行

・到着予測時刻案内(スクロール):次のバスの到着予測時刻 16:12

到着予測時刻表示は今回初めて確認致しました、新型バスロケの情報量の多さに驚かされます。

(尚、この項目については記憶による記述が含まれている為情報に誤りがある可能性があります)

今回新たにお伝えする情報は、同じ区間に2台のバスが続行している場合の表示について。

従来のバスロケでは、1区間毎に矢印型のLEDが一本しか設置されていなかった性質上、

同じ区間に2台以上のバスが続行していても表示に変化は見られませんでした。

しかし、今回のLED化に伴い2台のバスが続行した際、表示が変化するようになりました。

▲4停留所前を発車したバスの情報を消すことで柔軟な対応ができています。@六本木六丁目

こういうところを見ると、「LEDの特徴を活かせているなぁ」と感銘を受けますね。

都01系統の場合、夕ラッシュ時の渋谷駅前ゆきは3台続行することもあるので、

そのときの表示も個人的には興味あります。まぁ大体想像つきますがね…。

(ただ、「◎2台①1台②2台③」という続行パターンの場合、どのような表示になるのか気がかりです)

前回の記事では[都01]の全停留所に新型バスロケ導入されているかのような書き方をしましたが、

その後の調査で、一部の停留所では未導入なばかりか従来型バスロケがあることが分かりました。

そこで、各停留所におけるバスロケの導入状況をまとめました。

(赤字で示されたバス停は現物を直接確認していないので情報に誤りがある可能性があります)

▲全滅したかと思いきや、奇跡的に残っていた旧型バスロケ。放送は鳴動しません。@六本木駅前

六本木四・六本木一丁目駅・赤坂アークヒルズ(渋谷ゆき)・溜池・霞が関三(新橋ゆき)

虎ノ門(新橋ゆき)・西新橋一・新橋駅北口(渋谷ゆき)・新橋駅(渋谷ゆき)

霞が関三(渋谷ゆき)・虎ノ門(渋谷ゆき)・新橋駅北口(新橋ゆき)

大半が新型バスロケに置き換わりましたが、一部バス停では旧型のバスロケが残っています。

六本木駅(渋谷ゆき)は表示のみ、南青山七(渋谷ゆき)は放送のみ現存しています。

▲旧型バスロケ準拠の簡易型放送と思われるもの。@南青山七丁目

このように、LED化によって様々な情報を表示できるようになった新型バスロケ。

一般のお客様からも、「これいいわね、どこどこまで何分とか出て」という声が聞かれます。

しかし、システムとしてはまだ成熟しているとは言えず、ときには下のようなバグが発生します。

また、「調 整 中」表示になっている場面もときどき見かけますね。

▲②バス停目が2つもある、明らかなバグです。@六本木六丁目

いつまで検証が行われるのかは分かりませんが、是非こうしたバグを改善した上で、

このバスナビシステムを他の系統にも導入していって欲しいと思います。

今回も「都06系統で巡る橋の旅」シリーズではありませんでしたね…申し訳ございません。

ではでは。

6限目の先生(代数)が「この問題を生徒が解いたら終わり」と言うものですから…。

さて、本日も[都01]で検証が行われている新型のバスロケシステムを見ていたところ、

前回の記事のときと比べて何点か新たな発見が見られましたのでご報告申し上げます。

▲短い動画も撮影しましたので、雰囲気を味わいたい方は是非ご確認ください。@西麻布

~ LED表示の新情報【途中停留所】 ~

本日、西麻布で見ていたところによれば、LED表示には基本的に以下の4パターンがあります。

尚、バスの絵は引き続き[バス]で代用しております。

①次のバスが4停留所前を発車した場合

・接近案内(固定表示):◎ ① ②[バス]③[バス]

・系統・行先案内(スクロール):[都01]新橋駅前行

・到着時刻案内(固定表示):次の[バス] 15:22

・所要時間案内(スクロール):新橋駅前まで約27分で運行しています。

・到着時間案内(スクロール):あと約7分で到着します。

前回の記事と色々変化していますが、恐らく前回の記事の情報が間違っていると思われます…。

(前回の記事は記憶を頼りに書いたのですが、今回は撮影した動画を基に書いております)

曖昧な情報を提供してしまい申し訳ございませんでした。

尚、到着時刻案内については時刻表に基づいたものであることを確認致しました。

②次のバスが4停留所前を発車していない場合

・バス停名案内(スクロール):ここは西麻布です。

・接近案内(固定表示):◎ ① ② ③

・系統・行先案内(スクロール):[都01]六本木ヒルズ行 FOR ROPPONGI-HILLS

・到着時刻案内(固定表示):次の[バス]

・所要時間案内(スクロール):六本木ヒルズまで約6分で運行しています。

・遅延案内(スクロール):ただいま定刻で運行しています。

・(消灯)

今回新たにお伝えする新機能は遅延案内です。これも従来型のバスロケにはなかった機能。

今のところ定刻運転時の文面しか見ていませんが、遅延時の表示も気になるところです。

また、系統・行先案内に英語が付されていたのも初めて見ました。

到着時刻案内の時刻が出ていないのは、バスが始発バス停を発っていないからだと思いますが、

この点については時間に余裕のあるときに確認してみたいと思います。

③当分次のバスの設定がない場合

・バス停名案内(スクロール):ここは西麻布です。

・接近案内(固定表示):◎ ① ② ③

・(消灯)

これは前回の記事と同じ内容です。いつからこの表示が②の状態になるのかは分かりません…。

~ LED表示の新情報【始発停留所】 ~

一方、新橋駅前でも以下の2パターンによる表示が行われていました。

①次のバスが1停留所前を発車した場合(停車中含む)

・接近案内(固定表示):◎ ① ②[バス]③[バス]

・系統・行先案内(スクロール):[都01]渋谷駅前行

・到着時刻案内(固定表示):次の[バス] 15:22

・所要時間案内(スクロール):渋谷駅前まで約42分で運行しています。

・発車時間案内(スクロール):まもなく発車します。

前回の記事では、「あとXX分で発車します。」という案内もあるかも知れない、と話をしましたが、

新橋駅前で4分もの停車時間余裕があったにも拘わらず「まもなく」と案内されていたことから、

発車に関しては時間によるカウントダウン表示が存在しない可能性があります。

(あたかもすぐに発車するかのような表示をしているという点では問題であり、改善が期待されます)

▲新型バスナビで鳴動する接近放送。チャイムが近代的になっていますね。@新橋駅前

②次のバスが1停留所前を発車していない場合

・接近案内(固定表示):◎ ① ② ③[バス]

・系統・行先案内(スクロール):[都01]渋谷駅前行

・到着予測時刻案内(スクロール):次のバスの到着予測時刻 16:12

到着予測時刻表示は今回初めて確認致しました、新型バスロケの情報量の多さに驚かされます。

(尚、この項目については記憶による記述が含まれている為情報に誤りがある可能性があります)

~ LED表示の新情報【共通】 ~

今回新たにお伝えする情報は、同じ区間に2台のバスが続行している場合の表示について。

従来のバスロケでは、1区間毎に矢印型のLEDが一本しか設置されていなかった性質上、

同じ区間に2台以上のバスが続行していても表示に変化は見られませんでした。

しかし、今回のLED化に伴い2台のバスが続行した際、表示が変化するようになりました。

▲4停留所前を発車したバスの情報を消すことで柔軟な対応ができています。@六本木六丁目

こういうところを見ると、「LEDの特徴を活かせているなぁ」と感銘を受けますね。

都01系統の場合、夕ラッシュ時の渋谷駅前ゆきは3台続行することもあるので、

そのときの表示も個人的には興味あります。まぁ大体想像つきますがね…。

(ただ、「◎2台①1台②2台③」という続行パターンの場合、どのような表示になるのか気がかりです)

~ 導入状況のまとめ ~

前回の記事では[都01]の全停留所に新型バスロケ導入されているかのような書き方をしましたが、

その後の調査で、一部の停留所では未導入なばかりか従来型バスロケがあることが分かりました。

そこで、各停留所におけるバスロケの導入状況をまとめました。

(赤字で示されたバス停は現物を直接確認していないので情報に誤りがある可能性があります)

▲全滅したかと思いきや、奇跡的に残っていた旧型バスロケ。放送は鳴動しません。@六本木駅前

新型バスロケ採用バス停

青山学院中等部・南青山七(新橋ゆき)・西麻布(新橋ゆき)・六本木六・六本木駅(新橋ゆき)六本木四・六本木一丁目駅・赤坂アークヒルズ(渋谷ゆき)・溜池・霞が関三(新橋ゆき)

虎ノ門(新橋ゆき)・西新橋一・新橋駅北口(渋谷ゆき)・新橋駅(渋谷ゆき)

旧型バスロケ採用バス停

六本木駅(渋谷ゆき)・南青山七(渋谷ゆき)

簡易接近案内採用バス停

赤坂アークヒルズ(新橋ゆき)

案内装置不使用バス停

渋谷駅(新橋ゆき)・西麻布(渋谷ゆき)・六本木ヒルズ・六本木けやき坂・赤坂アークヒルズ(始発)霞が関三(渋谷ゆき)・虎ノ門(渋谷ゆき)・新橋駅北口(新橋ゆき)

大半が新型バスロケに置き換わりましたが、一部バス停では旧型のバスロケが残っています。

六本木駅(渋谷ゆき)は表示のみ、南青山七(渋谷ゆき)は放送のみ現存しています。

▲旧型バスロケ準拠の簡易型放送と思われるもの。@南青山七丁目

~ 今後の展望 ~

このように、LED化によって様々な情報を表示できるようになった新型バスロケ。

一般のお客様からも、「これいいわね、どこどこまで何分とか出て」という声が聞かれます。

しかし、システムとしてはまだ成熟しているとは言えず、ときには下のようなバグが発生します。

また、「調 整 中」表示になっている場面もときどき見かけますね。

▲②バス停目が2つもある、明らかなバグです。@六本木六丁目

いつまで検証が行われるのかは分かりませんが、是非こうしたバグを改善した上で、

このバスナビシステムを他の系統にも導入していって欲しいと思います。

今回も「都06系統で巡る橋の旅」シリーズではありませんでしたね…申し訳ございません。

ではでは。

こんばんは。本日、マラソン大会で運動不足を痛感したKeihan7203Fです。

来年からは高校生になり、距離も8kmに伸びるとのことで戦々恐々としております…。

さて、都06系統で巡る橋の旅①・都06系統で巡る橋の旅②の続きです。

(行程概要はこちらのリンクをご覧ください、ブログに直接掲載できず申し訳ございません)

前回は金杉橋~芝園橋界隈を巡り、芝園橋停留所に着いたところで終わりました。

芝園橋のバス停にはちょっと気になるところが…。

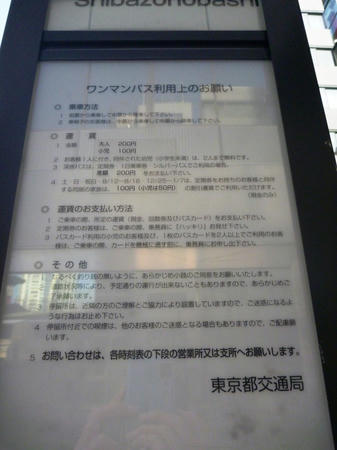

▲運賃関係の箇所のみ上からシールで貼られており、変更が容易になっています。@芝園橋

思わず一瞬、「運賃値上げも近いのか?」と思ってしまったのですが、

この案内が作られた時点で廃止が決まっていたであろうバスカードの文面があることからして、

具体的な値上げは決定していないのだろう、あくまでも「もしものときに」ということなのだろう、

そう思います、というかそう信じたいですね。

私鉄系バス210円に対して都営バスの200円という運賃はアドバンテージになっていると思うので。

芝園橋から[都06]に乗りまして、赤羽橋のある赤羽橋駅前と中ノ橋を素通り。

赤羽橋の由来は、江戸時代にこの地域で作られていた土器に用いる土が赤かったことから、

「赤埴」と呼ばれていたものが変化して「赤羽」となったことにあるとされています。

ここで興味深いのは、赤羽橋の架かっている古川の呼称が、

赤羽橋界隈ではかつて「赤羽川」となっていたことです。

この現象は金杉橋界隈でも見られたようで「金杉川」と呼ばれていたのだそうです。

▲最近のバス停は景観配慮がなされており、なかなか都市的な風景に合いますね。@麻布十番駅前

バスを降りたのは麻布十番駅前。一見橋とは関係無さそうですが、

副バス停名は(一ノ橋)であり、実際大江戸線開業までのバス停名は「一ノ橋」でした。

そして大江戸線開業と同時に現在の名称に変更、併せて路線の大規模改編を行ったのです。

バス停だけではなく、バス停としての役割も変わっていったと言えるのではないでしょうか。

そんな一ノ橋はこちら。

▲[橋86]は、昨年のダイヤ改正からこの道路を通るようになりました(従来は都道経由)。

道路は一見主要道ではないように見えますが、実は[都06]や[橋86]等の都営バスが通る道路です。

尚、このすぐ北にある都道同士の交わる交差点は「新一の橋」という名称になっています。

一ノ橋の名の由来は赤羽橋に同じく江戸時代に遡ります。

徳川綱吉が麻布に白金御殿を造った際、荷物を船で運べるように、

古川の拡幅工事を行ったときに架けた1番目の橋だから、ということのようです。

ここで、既に多くの方が気づかれているであろう話題に触れてみようと思います。

実は、ここまで紹介してる橋は全て上に高速道路が架かっています。

そう、首都高はその大半が用地買収の楽な川の上に架かっているのです。

これには高度経済成長期においてインフラ整備が急がれたことが理由として挙げられますが、

一方で有名な「日本橋の上に高速道路があって景観が損なわれる」という問題も発生しており、

また、用地買収を早く進めた結果2車線しか確保することができず渋滞の原因にもなっています。

こう考えると、「なんで用地買収に手間をかけて3車線にしなかったのだろう」と思ってしまいますが、

首都高の計画を立てた人は「3車線だったら、首都高は1mも完成しなかっただろう」と言ったようです。

用地買収についても、強制退去を多く伴うような方法では住民の理解が得られなかったのでしょう。

そう考えると、首都高の現状にはある程度仕方のない面もあると納得できる気がします。

(因みに、日本の高速道路の渋滞情報表示は世界でも群を抜いて丁寧だそうです)

さて、一ノ橋の近くには一の橋公園があり、人々の憩いの場となっていました…が。

▲現在、水害対策の一環として古川地下調節池の建設が行われており、公園は閉鎖中。

古川地下調節池は、古川・渋谷川の地下に造られる池で、

次回か次々回の記事でご紹介する恵比寿橋付近~一ノ橋の約3.3kmに渡ります。

取水施設が「光林寺前」バス停付近、排水施設がここ・一ノ橋に造られるようです。

公園がその工事の代償として閉鎖されてしまうのは些か残念ではありますが、

あと4年の辛抱ですし、都民が安心できる生活が提供される訳ですから、気長に待ちましょう。

尚、この工事は都の事業という位置づけになっています。

平日限定でインフォメーションセンターがこの付近に開設されているので、

都民の方は是非一度訪れてみてはいかがでしょうか。

今回は天現寺橋まで特集する予定でしたが、諸事情によりここで切り上げます。

次回は天現寺橋、次々回は恵比寿橋界隈、最終回は渋谷橋・並木橋を予定しています。

それでは。

来年からは高校生になり、距離も8kmに伸びるとのことで戦々恐々としております…。

さて、都06系統で巡る橋の旅①・都06系統で巡る橋の旅②の続きです。

(行程概要はこちらのリンクをご覧ください、ブログに直接掲載できず申し訳ございません)

前回は金杉橋~芝園橋界隈を巡り、芝園橋停留所に着いたところで終わりました。

~ 値上げの兆候? ~

芝園橋のバス停にはちょっと気になるところが…。

▲運賃関係の箇所のみ上からシールで貼られており、変更が容易になっています。@芝園橋

思わず一瞬、「運賃値上げも近いのか?」と思ってしまったのですが、

この案内が作られた時点で廃止が決まっていたであろうバスカードの文面があることからして、

具体的な値上げは決定していないのだろう、あくまでも「もしものときに」ということなのだろう、

そう思います、というかそう信じたいですね。

私鉄系バス210円に対して都営バスの200円という運賃はアドバンテージになっていると思うので。

芝園橋から[都06]に乗りまして、赤羽橋のある赤羽橋駅前と中ノ橋を素通り。

赤羽橋の由来は、江戸時代にこの地域で作られていた土器に用いる土が赤かったことから、

「赤埴」と呼ばれていたものが変化して「赤羽」となったことにあるとされています。

ここで興味深いのは、赤羽橋の架かっている古川の呼称が、

赤羽橋界隈ではかつて「赤羽川」となっていたことです。

この現象は金杉橋界隈でも見られたようで「金杉川」と呼ばれていたのだそうです。

~ 変わる一ノ橋 ~

▲最近のバス停は景観配慮がなされており、なかなか都市的な風景に合いますね。@麻布十番駅前

バスを降りたのは麻布十番駅前。一見橋とは関係無さそうですが、

副バス停名は(一ノ橋)であり、実際大江戸線開業までのバス停名は「一ノ橋」でした。

そして大江戸線開業と同時に現在の名称に変更、併せて路線の大規模改編を行ったのです。

バス停だけではなく、バス停としての役割も変わっていったと言えるのではないでしょうか。

そんな一ノ橋はこちら。

▲[橋86]は、昨年のダイヤ改正からこの道路を通るようになりました(従来は都道経由)。

道路は一見主要道ではないように見えますが、実は[都06]や[橋86]等の都営バスが通る道路です。

尚、このすぐ北にある都道同士の交わる交差点は「新一の橋」という名称になっています。

一ノ橋の名の由来は赤羽橋に同じく江戸時代に遡ります。

徳川綱吉が麻布に白金御殿を造った際、荷物を船で運べるように、

古川の拡幅工事を行ったときに架けた1番目の橋だから、ということのようです。

ここで、既に多くの方が気づかれているであろう話題に触れてみようと思います。

実は、ここまで紹介してる橋は全て上に高速道路が架かっています。

そう、首都高はその大半が用地買収の楽な川の上に架かっているのです。

これには高度経済成長期においてインフラ整備が急がれたことが理由として挙げられますが、

一方で有名な「日本橋の上に高速道路があって景観が損なわれる」という問題も発生しており、

また、用地買収を早く進めた結果2車線しか確保することができず渋滞の原因にもなっています。

こう考えると、「なんで用地買収に手間をかけて3車線にしなかったのだろう」と思ってしまいますが、

首都高の計画を立てた人は「3車線だったら、首都高は1mも完成しなかっただろう」と言ったようです。

用地買収についても、強制退去を多く伴うような方法では住民の理解が得られなかったのでしょう。

そう考えると、首都高の現状にはある程度仕方のない面もあると納得できる気がします。

(因みに、日本の高速道路の渋滞情報表示は世界でも群を抜いて丁寧だそうです)

さて、一ノ橋の近くには一の橋公園があり、人々の憩いの場となっていました…が。

▲現在、水害対策の一環として古川地下調節池の建設が行われており、公園は閉鎖中。

古川地下調節池は、古川・渋谷川の地下に造られる池で、

次回か次々回の記事でご紹介する恵比寿橋付近~一ノ橋の約3.3kmに渡ります。

取水施設が「光林寺前」バス停付近、排水施設がここ・一ノ橋に造られるようです。

公園がその工事の代償として閉鎖されてしまうのは些か残念ではありますが、

あと4年の辛抱ですし、都民が安心できる生活が提供される訳ですから、気長に待ちましょう。

尚、この工事は都の事業という位置づけになっています。

平日限定でインフォメーションセンターがこの付近に開設されているので、

都民の方は是非一度訪れてみてはいかがでしょうか。

今回は天現寺橋まで特集する予定でしたが、諸事情によりここで切り上げます。

次回は天現寺橋、次々回は恵比寿橋界隈、最終回は渋谷橋・並木橋を予定しています。

それでは。