プロフィール

HN:

Keihan7203F

性別:

男性

職業:

高校生

趣味:

鉄道。路線バスにも興味あり。

カテゴリー

リンク

ブログ内検索

カウンター

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

こんばんは、HN名に反して都営バス記事ばかりが続いているKeihan7203Fです。

春休みに関西旅行しようかな、と思っているのですが京阪13000系の営業開始はいつだろう?

さて、去る2月3日、平日でありがなら学校が入学試験の為に休校となったので、

「平日しか走っていないAL01系統に乗りたいな」と思い朝から都バス活動をして参りました。

今回は無計画旅行だったので行程概要もお示ししないこととします(面倒なだけなのは秘密)。

まずは都01で新橋駅前へ。確か7:13発の新橋駅前ゆきでした。

▲都市新バス「グリーンシャトル」専用のHMがまた格好いい…。@西麻布

まぁ、ぶっちゃけ普段乗っている系統なので感想も特になく新橋駅前に到着したのですが、

この時間帯は赤坂アークヒルズゆきも六本木ヒルズゆきも運行されておらず、

以前ご紹介した新型のバスロケ(記事①・記事②)の表示は深夜01仕様となっていました。

恐らく初発が渋谷駅前を発つと、接近表示が始まるものと思われますが正確には確認していません…。

新橋駅前では漫然と何本かバスを撮影。したものの、辛うじてお見せできるのはこの1枚。

▲この日3本目と思われる渋88新橋駅前ゆき。写真左側の新橋駅ロータリーで終点。

広告ラッピングバスは、石原都知事が都バス経営改善策の一環で打ち出したのがはじまりで、

結果として都条例が改正されたため私鉄系バスも恩恵を受けた、という流れだったと思います。

ただ、現在の都営バスの原色が決まった経緯を考えると複雑な気分にもなります。

かつて、青・クリームの塗装であった都営バスが順次新塗装化されることになり、

その際に赤・黄のツートンカラーが採用されていました。結構派手ですね。

ところが、それが景観上よろしくないということで都はバス塗装の検討の為に委員会を発足させ、

4案(正確には3案+特別出品案)に絞ったのち現在の緑・クリームに落ち着かせたのです。

(その後、ノンステップバス用の塗装としてこの2色にオレンジをプラスしたものを採用)

そうした過去がある中、現在のラッピングバスを見回すとどうでしょうか?

上の写真なんかはまだましで、ピンク地の「うまい棒」ラッピング車等直視できないものもあります。

ただ、背に腹は代えられぬということなのかも知れません。

さて、次は本ブログで幾度となく紹介してきた「新橋」停留所から発車する業10に乗車。

▲屋根上に搭載された大きなタンクが特徴のCNGノンステップバス。@新橋

CNGとはcompressed natural gas(=圧縮天然ガス)の略。

要するに、従来のディーゼル燃料の代わりに天然ガスを使って環境にやさしくするということで、

排出される有害物質が大幅に削減されるという長所があります。ただ、燃料の補給は困難。

最近の都営バスはハイブリッドノンステップバスの導入が盛んなこともあって、

将来的にCNG車も「過去の記憶」でしかなくなってしまうのかも知れません。

▲屋根上のタンク。前後に分割して開く構造になっていることが予想されます。@新橋

この中にはタンクが4本横向きに積載されており、その中に天然ガスが入っています。

尚、ノンステップバスではない場合タンクは車体下部に積載されるので外見上の識別はやや困難。

(それでも、環境配慮型のバスということで積極的に車両にPR表示をしている事例が多いです)

さて、業10はというと晴海通りを南東に進み勝鬨橋(勝どき橋)を通過していきます。

勝鬨は、日露戦争での旅順陥落を記念して海軍発祥の地、築地に「勝鬨の碑」を建てたのがはじまり。

そのとき、築地~月島を結んでいた渡船も「勝鬨の渡し」と名付けられたのです。

そして1940年になって「勝鬨の渡し」に代わって現在の勝鬨橋が建設されました。

(現在は動きませんが)現存する数少ない可動橋ということで、国の重要文化財に登録されています。

尚、駅名や住所の「勝どき」がひらがな表記になっているのは、「鬨」が常用漢字外の為です。

そんな勝どきですが、歴史ある橋とは裏腹に駅周辺は大江戸線開業を契機なのか、新しい印象。

地下鉄からの乗継客も割と多く見受けられました。

▲右にある建物を見るだけでも新しさが伝わってきます。歩道の舗装も新しくなっていました。

そしてこの周辺、バス車内に貼ってある路線図で見ると非常に分かりにくいことになっています…。

▲水色の線が業10系統ですが、このエリア、この系統に限らず全体的に複雑ですね…。

みんくるガイドを見てみると、どうやら晴海~月島・勝どきを結ぶ道路に両側通行のものが少ないようで、

その証拠に東16以外の系統がこの区間を渡るときは必ず片方向停車の停留所が存在します。

晴海を越えると、日本ユニシス本社前・IHI(旧石川島播磨重工業)前と企業色の漂うバス停を通過。

日本ユニシスは通信機器販売・ソフトウェア開発等を行なっている会社のようで、

IHIは鉄道に詳しい方ならご存知であろう新潟トランシスの親会社です。

日本ユニシス本社前では結構降車があり、まさしく通勤の一風景を垣間見ることができました。

そして木場駅前に到着。目的のAL01の発着する東大島駅前まではまだまだ距離があります…。

次回に続きます。全5~6回程度を予定しております。

春休みに関西旅行しようかな、と思っているのですが京阪13000系の営業開始はいつだろう?

さて、去る2月3日、平日でありがなら学校が入学試験の為に休校となったので、

「平日しか走っていないAL01系統に乗りたいな」と思い朝から都バス活動をして参りました。

今回は無計画旅行だったので行程概要もお示ししないこととします

~ ラッピングバスってどうなのよ? ~

まずは都01で新橋駅前へ。確か7:13発の新橋駅前ゆきでした。

▲都市新バス「グリーンシャトル」専用のHMがまた格好いい…。@西麻布

まぁ、ぶっちゃけ普段乗っている系統なので感想も特になく新橋駅前に到着したのですが、

この時間帯は赤坂アークヒルズゆきも六本木ヒルズゆきも運行されておらず、

以前ご紹介した新型のバスロケ(記事①・記事②)の表示は深夜01仕様となっていました。

恐らく初発が渋谷駅前を発つと、接近表示が始まるものと思われますが正確には確認していません…。

新橋駅前では漫然と何本かバスを撮影。したものの、辛うじてお見せできるのはこの1枚。

▲この日3本目と思われる渋88新橋駅前ゆき。写真左側の新橋駅ロータリーで終点。

広告ラッピングバスは、石原都知事が都バス経営改善策の一環で打ち出したのがはじまりで、

結果として都条例が改正されたため私鉄系バスも恩恵を受けた、という流れだったと思います。

ただ、現在の都営バスの原色が決まった経緯を考えると複雑な気分にもなります。

かつて、青・クリームの塗装であった都営バスが順次新塗装化されることになり、

その際に赤・黄のツートンカラーが採用されていました。結構派手ですね。

ところが、それが景観上よろしくないということで都はバス塗装の検討の為に委員会を発足させ、

4案(正確には3案+特別出品案)に絞ったのち現在の緑・クリームに落ち着かせたのです。

(その後、ノンステップバス用の塗装としてこの2色にオレンジをプラスしたものを採用)

そうした過去がある中、現在のラッピングバスを見回すとどうでしょうか?

上の写真なんかはまだましで、ピンク地の「うまい棒」ラッピング車等直視できないものもあります。

ただ、背に腹は代えられぬということなのかも知れません。

~ 過去帳入りするかも知れないCNG車 ~

さて、次は本ブログで幾度となく紹介してきた「新橋」停留所から発車する業10に乗車。

▲屋根上に搭載された大きなタンクが特徴のCNGノンステップバス。@新橋

CNGとはcompressed natural gas(=圧縮天然ガス)の略。

要するに、従来のディーゼル燃料の代わりに天然ガスを使って環境にやさしくするということで、

排出される有害物質が大幅に削減されるという長所があります。ただ、燃料の補給は困難。

最近の都営バスはハイブリッドノンステップバスの導入が盛んなこともあって、

将来的にCNG車も「過去の記憶」でしかなくなってしまうのかも知れません。

▲屋根上のタンク。前後に分割して開く構造になっていることが予想されます。@新橋

この中にはタンクが4本横向きに積載されており、その中に天然ガスが入っています。

尚、ノンステップバスではない場合タンクは車体下部に積載されるので外見上の識別はやや困難。

(それでも、環境配慮型のバスということで積極的に車両にPR表示をしている事例が多いです)

~ 勝どき今昔物語 ~

さて、業10はというと晴海通りを南東に進み勝鬨橋(勝どき橋)を通過していきます。

勝鬨は、日露戦争での旅順陥落を記念して海軍発祥の地、築地に「勝鬨の碑」を建てたのがはじまり。

そのとき、築地~月島を結んでいた渡船も「勝鬨の渡し」と名付けられたのです。

そして1940年になって「勝鬨の渡し」に代わって現在の勝鬨橋が建設されました。

(現在は動きませんが)現存する数少ない可動橋ということで、国の重要文化財に登録されています。

尚、駅名や住所の「勝どき」がひらがな表記になっているのは、「鬨」が常用漢字外の為です。

そんな勝どきですが、歴史ある橋とは裏腹に駅周辺は大江戸線開業を契機なのか、新しい印象。

地下鉄からの乗継客も割と多く見受けられました。

▲右にある建物を見るだけでも新しさが伝わってきます。歩道の舗装も新しくなっていました。

そしてこの周辺、バス車内に貼ってある路線図で見ると非常に分かりにくいことになっています…。

▲水色の線が業10系統ですが、このエリア、この系統に限らず全体的に複雑ですね…。

みんくるガイドを見てみると、どうやら晴海~月島・勝どきを結ぶ道路に両側通行のものが少ないようで、

その証拠に東16以外の系統がこの区間を渡るときは必ず片方向停車の停留所が存在します。

晴海を越えると、日本ユニシス本社前・IHI(旧石川島播磨重工業)前と企業色の漂うバス停を通過。

日本ユニシスは通信機器販売・ソフトウェア開発等を行なっている会社のようで、

IHIは鉄道に詳しい方ならご存知であろう新潟トランシスの親会社です。

日本ユニシス本社前では結構降車があり、まさしく通勤の一風景を垣間見ることができました。

そして木場駅前に到着。目的のAL01の発着する東大島駅前まではまだまだ距離があります…。

次回に続きます。全5~6回程度を予定しております。

PR

えぇ、細々ダラダラと続けてきた「都06系統で巡る橋の旅」シリーズも最終回です。

初回の記事はこちら、前回の記事はこちら、行程概要地図はこちらをご覧頂ければと思います。

恵比寿橋の次のバス停は渋谷橋。とはいえたった1区間ですから歩いて行くことにしました。

この橋は駒沢通りの橋であり、駒沢通りは明治通りと交わる「渋谷橋」交差点で終わっています。

▲都営バスも行き交いますが、これらは[都06]ではなく[田87]や[学06]です。

[田87]は渋谷駅~恵比寿駅~白金高輪駅~田町駅を結んでいる系統で、

[学06]は恵比寿駅~日赤医療センターを結んでいる系統です。

また、他社のバスだと東急バスの[渋72](渋谷駅~五反田駅)も渋谷橋を渡ります。

さてこの渋谷橋、場所はというと恵比寿駅から徒歩2分というところにあり、

「渋谷なんて名乗っていいのか?」と首を傾げてしまうかも知れません。

更に、渋谷駅付近の橋が「宮益橋」と名付けられているのも不思議でなりません。

元々渋谷という地名は、現神奈川県大和市周辺から出てきた氏族・渋谷氏が、

この周辺に居を構えたことから始まるとされています(この他にも様々な説があるようです)。

鉄道に詳しい方なら小田急線の高座渋谷駅がピンと来るかも知れませんね。

今でこそ渋谷と言えば東京ですが、地名の由来としては高座渋谷が先発だったのです。

ところが、その"渋谷"の中心地が現在とだいぶ違っていたようで、

明治時代には広尾駅前の商店街から恵比寿駅前にかけてが中心だったというのです。

即ち、この橋はまさに"渋谷"への入口。渋谷橋と名がつくのも納得がいきますね。

明治時代、この橋は実に立派な橋で、渋谷川随一の橋だったそうです。

更に、江戸時代にも「大板橋」と呼ばれていたようで、元々賑わいはあったのかも知れません。

(ただ、江戸時代のこの地域は「江戸の外れ」ですから現在ほどではないでしょうが)

渋谷橋から歩くこと数分、渋谷橋の次のバス停である東三丁目に辿り着きました。

東とはまた素っ気無い(?)名前ですが、昭和40年代に常磐松町と氷川町の2つの地域を統合して、

1つの地名を割り当てることになった際両者がかなり揉めてしまったそうなのです。

それで、「恵比寿の東」「渋谷の東」ということで、妥協案的な結論としてこの地名がついたんだとか。

要するにこの地名が誕生してからまだ50年も経っていない訳で、かなり新しいんですね。

で、この東三丁目と渋谷橋の停留所が近いんだ、また!とはいっても新橋方面のみですが。

▲左のポールが東三丁目で、右端に見える緑色の大型バスが停車しているのが渋谷橋。@東三丁目

この区間、自動放送が鳴り終わる前に渋谷橋に到着してしまうこともしばしばあります。

尚、この写真の奥の交差点で右折する[田87]は、東三丁目は停車、渋谷橋は通過します。

因みに渋谷方面において両者のバス停が離れているのは、

渋谷方面の渋谷橋停留所が「渋谷橋」交差点の新橋側にあるためです。

このシリーズで巡る最後の橋は並木橋。

渋谷駅前から1つ目のバス停であり、利用価値の低い渋谷駅新南口への最寄りバス停です。

▲これまでご紹介した橋の中で最も小さいと思われる並木橋。

並木橋ということは当然並木が何かしらの形で関わってくると思うのですが、

それらしい碑も名残も見つけることはできませんでした…まぁ、ここまで開発されるとね。

▲すぐ隣には新並木橋。この通りを行くと突き当たりは旧山手通り・代官山付近です。

さてこの並木橋、上を東急東横線が通っている訳ですけれども、

実はかつてここに駅が存在していたのです。とはいえ、たった18年ですが。

その名もズバリ、並木橋駅。

元々現多摩川駅までだった現在の東横線を渋谷まで延伸した1927年にできた駅で、

渋谷駅からは600mでしたが、付近の学校へのアクセス駅としての役割を果たしていたそうです。

(付近の学校とは青山学院や國學院大學のことで、現在は都営バスがアクセスを担っています)

ところが、1945年の東京大空襲で焼失、そのまま廃駅になってしまったのです。

(尚、現在東横線は20m車8両=全長160mの車両による運転であることから、

仮に空襲がなかったとしても駅間が短すぎて廃駅になっていただろう、と考える人もいます)

廃駅になってしまった現在でもホーム跡は残っているようで、

当時の16m車2両による運転だった頃の名残はかすかに残っていると言えるでしょう。

ただ、今年度中には副都心線との直通に伴い代官山~渋谷間が地下化されるとのことで、

残念ながら並木橋駅の跡、空襲の跡は間もなく見納めになってしまいます。

よくよく考えてみれば、東横線の両端駅の姿は、10年前と今とで驚くほどの変貌を遂げるんですね。

桜木町は廃止になり、渋谷も地下に埋まる。寂しさを禁じえません…。

さて、これで「都06系統で巡る橋の旅」は終わりです。

今回はたまたま「都06の停留所って橋で終わるものが多いなぁ」と思ったことから始まり、

結果として(自分自身で)様々な発見ができたと思います。

またこうした切り口から、色々な旅ができたらな、と思うのでありました。

最後になりましたが、長々とお付き合い頂きましてありがとうございました。

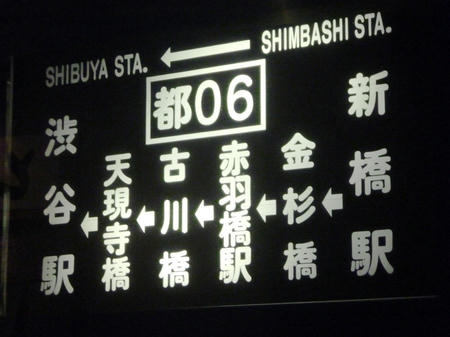

▲「橋」の多さに気付かされる都06の側面方向幕。渋谷駅以外、経由地表示は全て「橋」。

初回の記事はこちら、前回の記事はこちら、行程概要地図はこちらをご覧頂ければと思います。

~ 恵比寿駅前の渋谷橋 ~

恵比寿橋の次のバス停は渋谷橋。とはいえたった1区間ですから歩いて行くことにしました。

この橋は駒沢通りの橋であり、駒沢通りは明治通りと交わる「渋谷橋」交差点で終わっています。

▲都営バスも行き交いますが、これらは[都06]ではなく[田87]や[学06]です。

[田87]は渋谷駅~恵比寿駅~白金高輪駅~田町駅を結んでいる系統で、

[学06]は恵比寿駅~日赤医療センターを結んでいる系統です。

また、他社のバスだと東急バスの[渋72](渋谷駅~五反田駅)も渋谷橋を渡ります。

さてこの渋谷橋、場所はというと恵比寿駅から徒歩2分というところにあり、

「渋谷なんて名乗っていいのか?」と首を傾げてしまうかも知れません。

更に、渋谷駅付近の橋が「宮益橋」と名付けられているのも不思議でなりません。

元々渋谷という地名は、現神奈川県大和市周辺から出てきた氏族・渋谷氏が、

この周辺に居を構えたことから始まるとされています(この他にも様々な説があるようです)。

鉄道に詳しい方なら小田急線の高座渋谷駅がピンと来るかも知れませんね。

今でこそ渋谷と言えば東京ですが、地名の由来としては高座渋谷が先発だったのです。

ところが、その"渋谷"の中心地が現在とだいぶ違っていたようで、

明治時代には広尾駅前の商店街から恵比寿駅前にかけてが中心だったというのです。

即ち、この橋はまさに"渋谷"への入口。渋谷橋と名がつくのも納得がいきますね。

明治時代、この橋は実に立派な橋で、渋谷川随一の橋だったそうです。

更に、江戸時代にも「大板橋」と呼ばれていたようで、元々賑わいはあったのかも知れません。

(ただ、江戸時代のこの地域は「江戸の外れ」ですから現在ほどではないでしょうが)

~ バス停が近い!(その2) ~

渋谷橋から歩くこと数分、渋谷橋の次のバス停である東三丁目に辿り着きました。

東とはまた素っ気無い(?)名前ですが、昭和40年代に常磐松町と氷川町の2つの地域を統合して、

1つの地名を割り当てることになった際両者がかなり揉めてしまったそうなのです。

それで、「恵比寿の東」「渋谷の東」ということで、妥協案的な結論としてこの地名がついたんだとか。

要するにこの地名が誕生してからまだ50年も経っていない訳で、かなり新しいんですね。

で、この東三丁目と渋谷橋の停留所が近いんだ、また!とはいっても新橋方面のみですが。

▲左のポールが東三丁目で、右端に見える緑色の大型バスが停車しているのが渋谷橋。@東三丁目

この区間、自動放送が鳴り終わる前に渋谷橋に到着してしまうこともしばしばあります。

尚、この写真の奥の交差点で右折する[田87]は、東三丁目は停車、渋谷橋は通過します。

因みに渋谷方面において両者のバス停が離れているのは、

渋谷方面の渋谷橋停留所が「渋谷橋」交差点の新橋側にあるためです。

~ 廃駅の跡もあと僅かで…? ~

このシリーズで巡る最後の橋は並木橋。

渋谷駅前から1つ目のバス停であり、

▲これまでご紹介した橋の中で最も小さいと思われる並木橋。

並木橋ということは当然並木が何かしらの形で関わってくると思うのですが、

それらしい碑も名残も見つけることはできませんでした…まぁ、ここまで開発されるとね。

▲すぐ隣には新並木橋。この通りを行くと突き当たりは旧山手通り・代官山付近です。

さてこの並木橋、上を東急東横線が通っている訳ですけれども、

実はかつてここに駅が存在していたのです。とはいえ、たった18年ですが。

その名もズバリ、並木橋駅。

元々現多摩川駅までだった現在の東横線を渋谷まで延伸した1927年にできた駅で、

渋谷駅からは600mでしたが、付近の学校へのアクセス駅としての役割を果たしていたそうです。

(付近の学校とは青山学院や國學院大學のことで、現在は都営バスがアクセスを担っています)

ところが、1945年の東京大空襲で焼失、そのまま廃駅になってしまったのです。

(尚、現在東横線は20m車8両=全長160mの車両による運転であることから、

仮に空襲がなかったとしても駅間が短すぎて廃駅になっていただろう、と考える人もいます)

廃駅になってしまった現在でもホーム跡は残っているようで、

当時の16m車2両による運転だった頃の名残はかすかに残っていると言えるでしょう。

ただ、今年度中には副都心線との直通に伴い代官山~渋谷間が地下化されるとのことで、

残念ながら並木橋駅の跡、空襲の跡は間もなく見納めになってしまいます。

よくよく考えてみれば、東横線の両端駅の姿は、10年前と今とで驚くほどの変貌を遂げるんですね。

桜木町は廃止になり、渋谷も地下に埋まる。寂しさを禁じえません…。

さて、これで「都06系統で巡る橋の旅」は終わりです。

今回はたまたま「都06の停留所って橋で終わるものが多いなぁ」と思ったことから始まり、

結果として(自分自身で)様々な発見ができたと思います。

またこうした切り口から、色々な旅ができたらな、と思うのでありました。

最後になりましたが、長々とお付き合い頂きましてありがとうございました。

▲「橋」の多さに気付かされる都06の側面方向幕。渋谷駅以外、経由地表示は全て「橋」。

こんばんは、本日江戸川区で暴走してきた(?)Keihan7203Fです。

(何のことを言っているか分からない方はtwitterをご参照ください、後日記事化も予定しています)

さて、いい加減「都06系統で巡る橋の旅」シリーズも連載も終わりたいところです。

最初の記事はこちら、前回の記事はこちら、行程概要地図はこちらをそれぞれご覧ください。

広尾病院前停留所でバスを待っていると、反対側をバスが通過しているのが見えました。

ただ、そのバスとは普通のバスではなく…。

▲試運転。乗務員訓練なのか、車両の性能試験なのかは不明です…。@広尾病院前

思いがけず試運転に遭遇すると、「お、ラッキー」なんて思ったりしますよね。

(まぁ、鉄道なんかだと詳しくなれば試運転の日程も大体分かるようになるようですが)

そして待つこと数分、再び登場した都06で次なる目的地に向かうのであります。

天現寺橋の次に「橋」がつくバス停は恵比寿橋、ということで恵比寿橋で下車。

▲この付近の明治通りは、渋谷方面と天現寺方面で高低差が。何故だろう?@恵比寿橋

恵比寿橋は明治通りから少し奥に入ったところにあり、交差点の名前も「恵比寿橋入口」です。

やはり海から段々離れていっていることもあってか、橋も過去最小規模のものになりました。

▲一応一方通行ではありませんが、軽自動車でない限り行き違いは不可能な幅。

橋から見える渋谷川の様子も、②の記事でご紹介した金杉橋からの眺めとはだいぶ違います。

▲流量もかなり少なく、都市河川の雰囲気がプンプン漂いますね。

で、恵比寿橋に関する謂れはないものかとGoogleで検索したら出てきたのは大阪の戎橋。

スポーツ関係で優勝があると若者が飛び降りて道頓堀川にダイブすることで有名(?)な橋だそうで、

大阪の象徴的な存在である「グリコ」や「かに道楽」のネオンがあるエリアです。

こっちの恵比寿橋は、恵比寿にある橋ということ以外の謂れはないようで、

そうなってくると「恵比寿」という地名はどのようについたのかが気になってきますね。

実は、比較的最近までこの地に工場があったヱビスビールから来ているというのです。

そのヱビスビールが七福神から来ているのは想像に容易いでしょうが、これは意外でした。

てっきり、七福神→地名→ビールだと思っていましたから…。

ヱビスビールは1900年に既に世界的評価を受けていたということで、かなり歴史ある銘柄なんですね。

サッポロの前身である日本麦酒醸造會社がドイツ人の技師を招いて作ったビールなんです。

当初は大黒天から名をとろうとしたようなんですが、横浜に既に「大黒ビール」があったことが判明。

その結果、現在の「ヱビスビール」ができたのです。

も「大黒ビール」が横浜になかったら…と想像すると、この地は大黒町になっていたかも知れませんね。

しかしそうすると大阪市営地下鉄大国町駅と発音が同じで面倒なことに…まぁ、この辺にしておきますか。

さて、この恵比寿橋の写真の奥にある交差点を左折して暫く歩きます。

左手にはあいおいニッセイ同和損保の本社別館が見え、

雨水を汲んで災害時等に利用できる手動の井戸も備わっています。割と珍しいのではないでしょうか。

この通りは一方通行ですが、渋谷区コミュニティバス「ハチ公バス」も通っています。

それもそのはず、渋谷区立の新橋区民施設があるからです…あれ?

新橋と言えば、初回の記事でもご紹介した港区新橋が有名ですが、恵比寿にも新橋があるのです。

しかも、港区の新橋は消滅しているのに対してこちらは健在。

▲雰囲気は恵比寿橋より落ち着いていますね。こちらも小ぶりな橋になっています。

場所はというと、先程左折した道路を道なりに歩いて左。要するに恵比寿橋より少し下流側です。

距離こそさほど長くないものの恵比寿新橋商店街も新橋を貫く道路に展開されており、

控えめながら雰囲気を味わうことができます。

新橋のように、同じ地名だけど場所は別という例は日本全国に色々あると思いますが、

その土地の違いや謂れの違いを調べてみるだけでもかなり面白い発見がありそうですね。

次回は渋谷橋・並木橋を特集してこの連載の締めくくりとしたいと思います。ではでは。

(何のことを言っているか分からない方はtwitterをご参照ください、後日記事化も予定しています)

さて、いい加減「都06系統で巡る橋の旅」シリーズも連載も終わりたいところです。

最初の記事はこちら、前回の記事はこちら、行程概要地図はこちらをそれぞれご覧ください。

~ 乗客の待つバス停を通過するバス ~

広尾病院前停留所でバスを待っていると、反対側をバスが通過しているのが見えました。

ただ、そのバスとは普通のバスではなく…。

▲試運転。乗務員訓練なのか、車両の性能試験なのかは不明です…。@広尾病院前

思いがけず試運転に遭遇すると、「お、ラッキー」なんて思ったりしますよね。

(まぁ、鉄道なんかだと詳しくなれば試運転の日程も大体分かるようになるようですが)

そして待つこと数分、再び登場した都06で次なる目的地に向かうのであります。

~ 企業城下町の名残? ~

天現寺橋の次に「橋」がつくバス停は恵比寿橋、ということで恵比寿橋で下車。

▲この付近の明治通りは、渋谷方面と天現寺方面で高低差が。何故だろう?@恵比寿橋

恵比寿橋は明治通りから少し奥に入ったところにあり、交差点の名前も「恵比寿橋入口」です。

やはり海から段々離れていっていることもあってか、橋も過去最小規模のものになりました。

▲一応一方通行ではありませんが、軽自動車でない限り行き違いは不可能な幅。

橋から見える渋谷川の様子も、②の記事でご紹介した金杉橋からの眺めとはだいぶ違います。

▲流量もかなり少なく、都市河川の雰囲気がプンプン漂いますね。

で、恵比寿橋に関する謂れはないものかとGoogleで検索したら出てきたのは大阪の戎橋。

スポーツ関係で優勝があると若者が飛び降りて道頓堀川にダイブすることで有名(?)な橋だそうで、

大阪の象徴的な存在である「グリコ」や「かに道楽」のネオンがあるエリアです。

こっちの恵比寿橋は、恵比寿にある橋ということ以外の謂れはないようで、

そうなってくると「恵比寿」という地名はどのようについたのかが気になってきますね。

実は、比較的最近までこの地に工場があったヱビスビールから来ているというのです。

そのヱビスビールが七福神から来ているのは想像に容易いでしょうが、これは意外でした。

てっきり、七福神→地名→ビールだと思っていましたから…。

ヱビスビールは1900年に既に世界的評価を受けていたということで、かなり歴史ある銘柄なんですね。

サッポロの前身である日本麦酒醸造會社がドイツ人の技師を招いて作ったビールなんです。

当初は大黒天から名をとろうとしたようなんですが、横浜に既に「大黒ビール」があったことが判明。

その結果、現在の「ヱビスビール」ができたのです。

も「大黒ビール」が横浜になかったら…と想像すると、この地は大黒町になっていたかも知れませんね。

しかしそうすると大阪市営地下鉄大国町駅と発音が同じで面倒なことに…まぁ、この辺にしておきますか。

~ 紛らわしい橋 ~

さて、この恵比寿橋の写真の奥にある交差点を左折して暫く歩きます。

左手にはあいおいニッセイ同和損保の本社別館が見え、

雨水を汲んで災害時等に利用できる手動の井戸も備わっています。割と珍しいのではないでしょうか。

この通りは一方通行ですが、渋谷区コミュニティバス「ハチ公バス」も通っています。

それもそのはず、渋谷区立の新橋区民施設があるからです…あれ?

新橋と言えば、初回の記事でもご紹介した港区新橋が有名ですが、恵比寿にも新橋があるのです。

しかも、港区の新橋は消滅しているのに対してこちらは健在。

▲雰囲気は恵比寿橋より落ち着いていますね。こちらも小ぶりな橋になっています。

場所はというと、先程左折した道路を道なりに歩いて左。要するに恵比寿橋より少し下流側です。

距離こそさほど長くないものの恵比寿新橋商店街も新橋を貫く道路に展開されており、

控えめながら雰囲気を味わうことができます。

新橋のように、同じ地名だけど場所は別という例は日本全国に色々あると思いますが、

その土地の違いや謂れの違いを調べてみるだけでもかなり面白い発見がありそうですね。

次回は渋谷橋・並木橋を特集してこの連載の締めくくりとしたいと思います。ではでは。