プロフィール

HN:

Keihan7203F

性別:

男性

職業:

高校生

趣味:

鉄道。路線バスにも興味あり。

カテゴリー

リンク

ブログ内検索

カウンター

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

暫くずっと記事を書いていなかったKeihan7203Fです、申し訳ございません。

実はここ数日、私は学校行事の為アホのように忙しい日々を送っておりました。

学校から帰るとすぐにPCを開けて文書を打ちまくる、まさに会社員のような日々です。

(会社員になったことないのによくこの比喩が使えたものだと思います(笑))

その為記事更新が実質停止されていました…。

が。少しばかり余裕が出来たので久々の記事更新です。

②豪快な疾走ぶりは見られない?

京阪ノンストップ特急というと、さぞかし速そうですが、驚きの実態が明らかになりました。

・現在の 特 急 (枚方市・樟葉・中書島・丹波橋停車) … 55分(上り:京都・出町柳方面)

・復活するノンストップ 特 急 (京橋~七条直行・臨時) … 58分

▲にわかには信じがたいですね…。

アレ?現役時代より遅いのはともかく、4つも停車駅の多い 特 急 より多いって何なのか…。

停車駅の多い特急を「特に急がない特急」と揶揄することがありますが、これもされかねません。

原因の1つはダイヤの思想の違いでしょう。

ノンストップが現役だった頃は、「とにかく特急主義」というダイヤでした。

激しく混雑する急 行や準 急の横をガラガラの特 急が通過。

普 通に至っては特 急・急 行の2本待避も当たり前。

(因みに中川家礼二さんのものまねしている車掌さんはこの頃の急 行と思われます)

▲京都・出町柳という言い回し、五条・四条・丸太町等の懐かしい(?)駅名がいいですね。

それが2003年以降崩壊、現在では 普 通 との連絡駅の手前で 特 急 が徐行するのが日常。

急 行 も(樟葉で 特 急 に連絡する平日朝の1便以外)行先駅まで先着するようになりました。

しかも今回のノンストップ特急は臨時列車。

臨時列車の運転を第一に考えるダイヤなんて聞いたことありませんし、

そんなダイヤは利用客に受け入れられないでしょう。一部の京阪ファンは知りませんが(笑)。

それでも、折角のノンストップならば、もっと疾走感の出せるダイヤを構築して欲しいものです。

(臨時・ノンストップ特急のダイヤグラムはポイントマニア京阪で詳しく扱っていらっしゃいます)。

時刻の正確な検証をしていないので可能かどうかは分かりませんが、

・ 急 行 樟 葉 を追うダイヤから 準 急 出町柳 を追う形に変更。

・萱島で 準 急 を追い越す(このとき 準 急 は性能の高い7203Fを充当?)。

・樟葉で定期 特 急 を追い越す!(ノンストップ特急ブランドを遺憾なく発揮する見せ場!)

… 抜かれる 特 急 には3扉・3000系を充当が望ましい(遅延回復が容易)。

・以降は定期 特 急 に先行する形で運転。

こんな感じにして欲しいですね、個人的には。

樟葉での特急同士待避は、確実に鉄オタ集客が狙えます(笑)。

ただ、乗客がノンストップ特急に集中しないのか心配ですね…。

(過去の臨時は全て定期 特 急 に2分程度先行する形で運転され、

沿線民輸送も一気に担うことになった為混雑が集中しています)

まぁ、あまりにも定期ダイヤを崩すような臨時列車の投入は避けるべきだと思いますが。

実はここ数日、私は学校行事の為アホのように忙しい日々を送っておりました。

学校から帰るとすぐにPCを開けて文書を打ちまくる、まさに会社員のような日々です。

(会社員になったことないのによくこの比喩が使えたものだと思います(笑))

その為記事更新が実質停止されていました…。

が。少しばかり余裕が出来たので久々の記事更新です。

~前回のあらすじ~

京阪ノンストップ特 急復活。後押しをしたのは意外にもライバル社の阪急であった…。②豪快な疾走ぶりは見られない?

京阪ノンストップ特急というと、さぞかし速そうですが、驚きの実態が明らかになりました。

【淀屋橋~出町柳間所要時間比較】

・現役時代のノンストップ特 急(京橋~七条直行) … 40分台(正確な情報源なし)・現在の 特 急 (枚方市・樟葉・中書島・丹波橋停車) … 55分(上り:京都・出町柳方面)

・復活するノンストップ 特 急 (京橋~七条直行・臨時) … 58分

▲にわかには信じがたいですね…。

アレ?現役時代より遅いのはともかく、4つも停車駅の多い 特 急 より多いって何なのか…。

停車駅の多い特急を「特に急がない特急」と揶揄することがありますが、これもされかねません。

原因の1つはダイヤの思想の違いでしょう。

ノンストップが現役だった頃は、「とにかく特急主義」というダイヤでした。

激しく混雑する急 行や準 急の横をガラガラの特 急が通過。

普 通に至っては特 急・急 行の2本待避も当たり前。

(因みに中川家礼二さんのものまねしている車掌さんはこの頃の急 行と思われます)

▲京都・出町柳という言い回し、五条・四条・丸太町等の懐かしい(?)駅名がいいですね。

それが2003年以降崩壊、現在では 普 通 との連絡駅の手前で 特 急 が徐行するのが日常。

急 行 も(樟葉で 特 急 に連絡する平日朝の1便以外)行先駅まで先着するようになりました。

しかも今回のノンストップ特急は臨時列車。

臨時列車の運転を第一に考えるダイヤなんて聞いたことありませんし、

そんなダイヤは利用客に受け入れられないでしょう。一部の京阪ファンは知りませんが(笑)。

それでも、折角のノンストップならば、もっと疾走感の出せるダイヤを構築して欲しいものです。

(臨時・ノンストップ特急のダイヤグラムはポイントマニア京阪で詳しく扱っていらっしゃいます)。

時刻の正確な検証をしていないので可能かどうかは分かりませんが、

・ 急 行 樟 葉 を追うダイヤから 準 急 出町柳 を追う形に変更。

・萱島で 準 急 を追い越す(このとき 準 急 は性能の高い7203Fを充当?)。

・樟葉で定期 特 急 を追い越す!(ノンストップ特急ブランドを遺憾なく発揮する見せ場!)

… 抜かれる 特 急 には3扉・3000系を充当が望ましい(遅延回復が容易)。

・以降は定期 特 急 に先行する形で運転。

こんな感じにして欲しいですね、個人的には。

樟葉での特急同士待避は、確実に鉄オタ集客が狙えます(笑)。

ただ、乗客がノンストップ特急に集中しないのか心配ですね…。

(過去の臨時は全て定期 特 急 に2分程度先行する形で運転され、

沿線民輸送も一気に担うことになった為混雑が集中しています)

まぁ、あまりにも定期ダイヤを崩すような臨時列車の投入は避けるべきだと思いますが。

~次回予告~

種別・愛称…。ノンストップ特急には謎がいっぱい!それらを大胆予測します♪

PR

一昨日になりますが、京阪の公式HPを見ていると驚きの報道発表が。

京阪の 特 急 は、2000年まで大阪・京橋~京都・七条間ノンストップ運転でした。

ところが2000年、京都市内の中書島・丹波橋両駅に特急を終日停車。

一応京都市内なので「京阪間ノンストップ」と言えないことはないですが、

この時点で「京阪間ノンストップは廃れた」とする見方もあります。

更に2003年には、特急を枚方市・樟葉に追加停車。

従来の特急は K特急 という種別になり、朝夕のみの運転になりました。

「日中の京阪間ノンストップは廃れた」というのは確実です。

2008年にはK特急は快速特急になり、夕ラッシュ京都方面のみの運転に縮小。

それでも見方によっては「京阪間ノンストップは存在した」と言えたのですが…。

2011年5月28日、快速特急廃止。

このとき、いかなる解釈でも「ノンストップ京阪特急」はなくなったのです…。

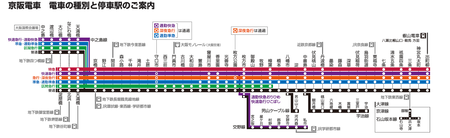

▲現在の京阪電車路線図(クリックで拡大)。

そんな中でこれは鉄道ファンにとってまさに"朗報"。

ですが、これにあたっては幾つか考察が必要なようです。

①「対岸の火事」ではない阪急・京とれいん

京阪電車では、以前より春休み・GW・紅葉シーズンに合わせた臨時特急が運転されており、

「さくらエクスプレス」「わかばエクスプレス」「もみじエクスプレス」の愛称がありました。

停車駅は現行の特急と同じ(但し中之島発着)で、京都方面2本・大阪方面1本の構成。

車両は(中之島線開業以降は)3000系(往路のみ)・一般8連(往路・復路)が担当。

▲「一般8連」とは、ロングシート車の8両編成。混雑に対応した運用と言えたでしょう。

▲転換クロスシートを備えた3000系。混雑と快適性の両立に貢献していました。

こうした状況が一変したのは2011年5月の「わかばエクスプレス」から。

阪急電車が専用車両「京とれいん」によるノンストップ特急( 快速特急 )の運行を開始。

これが土休日毎日運行という大盤振る舞いなもので、車両も全席クロスシート。

阪急電車は、京阪電車から見ると淀川を挟んで向かい側を走っているのですが、

言葉通りの「対岸の火事」…とはならず、京阪電車は臨時特急のサービス向上に取り組みます。

・中之島発着から地下鉄への乗り換えが便利な淀屋橋発着への変更

・車両のグレードアップ(2階建車両連結の8000系に変更)

・混雑緩和の為に枚方市・樟葉を通過する快速特急に変更

(・復路の運行とりやめ)

▲座席数が京阪電車で最も多い8000系。特急用車両だけあって快適性はは随一です。

そしてこの体制が今年の「もみじエクスプレス」まで続くかと思った矢先の報道発表。

どうやら快速特急にしたところで立たされる乗客が発生してしまったそうです。

それに完全な「京阪間ノンストップ」は、鉄道ファンの話題も集めることができ、一石二鳥。

こうした事情から、今回の報道発表に至ったものと僕は推測します。

しかし、この臨時特急、改善すべき点もあります。それは次回取り上げてみましょう。

ではでは。

京阪の 特 急 は、2000年まで大阪・京橋~京都・七条間ノンストップ運転でした。

ところが2000年、京都市内の中書島・丹波橋両駅に特急を終日停車。

一応京都市内なので「京阪間ノンストップ」と言えないことはないですが、

この時点で「京阪間ノンストップは廃れた」とする見方もあります。

更に2003年には、特急を枚方市・樟葉に追加停車。

従来の特急は K特急 という種別になり、朝夕のみの運転になりました。

「日中の京阪間ノンストップは廃れた」というのは確実です。

2008年にはK特急は快速特急になり、夕ラッシュ京都方面のみの運転に縮小。

それでも見方によっては「京阪間ノンストップは存在した」と言えたのですが…。

2011年5月28日、快速特急廃止。

このとき、いかなる解釈でも「ノンストップ京阪特急」はなくなったのです…。

▲現在の京阪電車路線図(クリックで拡大)。

そんな中でこれは鉄道ファンにとってまさに"朗報"。

ですが、これにあたっては幾つか考察が必要なようです。

①「対岸の火事」ではない阪急・京とれいん

京阪電車では、以前より春休み・GW・紅葉シーズンに合わせた臨時特急が運転されており、

「さくらエクスプレス」「わかばエクスプレス」「もみじエクスプレス」の愛称がありました。

停車駅は現行の特急と同じ(但し中之島発着)で、京都方面2本・大阪方面1本の構成。

車両は(中之島線開業以降は)3000系(往路のみ)・一般8連(往路・復路)が担当。

▲「一般8連」とは、ロングシート車の8両編成。混雑に対応した運用と言えたでしょう。

▲転換クロスシートを備えた3000系。混雑と快適性の両立に貢献していました。

こうした状況が一変したのは2011年5月の「わかばエクスプレス」から。

阪急電車が専用車両「京とれいん」によるノンストップ特急( 快速特急 )の運行を開始。

これが土休日毎日運行という大盤振る舞いなもので、車両も全席クロスシート。

阪急電車は、京阪電車から見ると淀川を挟んで向かい側を走っているのですが、

言葉通りの「対岸の火事」…とはならず、京阪電車は臨時特急のサービス向上に取り組みます。

・中之島発着から地下鉄への乗り換えが便利な淀屋橋発着への変更

・車両のグレードアップ(2階建車両連結の8000系に変更)

・混雑緩和の為に枚方市・樟葉を通過する快速特急に変更

(・復路の運行とりやめ)

▲座席数が京阪電車で最も多い8000系。特急用車両だけあって快適性はは随一です。

そしてこの体制が今年の「もみじエクスプレス」まで続くかと思った矢先の報道発表。

どうやら快速特急にしたところで立たされる乗客が発生してしまったそうです。

それに完全な「京阪間ノンストップ」は、鉄道ファンの話題も集めることができ、一石二鳥。

こうした事情から、今回の報道発表に至ったものと僕は推測します。

しかし、この臨時特急、改善すべき点もあります。それは次回取り上げてみましょう。

ではでは。

ここ数日更新が滞ってしまいました。切腹してお詫び申し上げます。

今回も銀座線ネタを2つ紹介したいと思います。

銀座線ネタは一旦ここで引き上げて、他のネタをお送りしたいと思います。

(何でも、京阪電車が京橋→七条ノンストップ特 急を復活させるようで…)

③狭すぎたホーム。その解決法とは?

銀座線各駅のホームの置き方。基本的には、

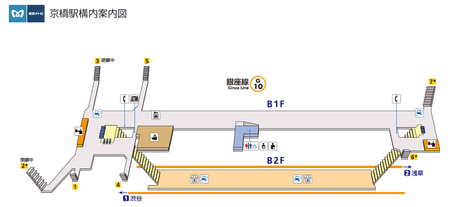

・線路2本で1つのホームを挟む(島式ホーム) … 京橋等

▲最近の駅によく見られる構造。2008年開業の京阪中之島線は全ての中間駅がこの構造。

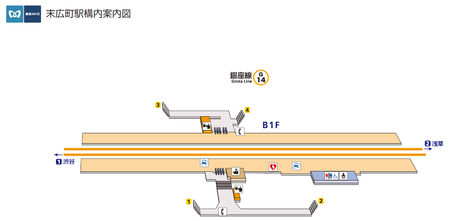

・ホーム2つで2本の線路を挟む(相対式ホーム) … 末広町等

▲割と古典的な構造。比較的初期に開業した日比谷線は21駅中16駅がこの配置。

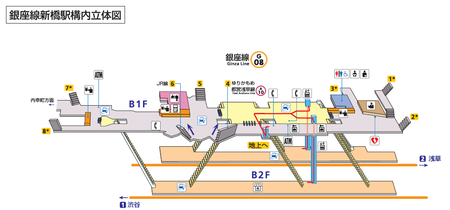

この2通りなのですが、銀座線の新橋はちょっと特殊なホーム構造なのです。

▲島式・相対式のデメリットをかけあわせた形の、あまり効率的でない構造。

実はこの駅、最初は島式ホーム構造だったのです。

現在の1番線ホームを、渋谷方面・浅草方面で共用していました。

ところが、このホームは幅が狭く、両方面の乗客を捌くには危険な状態に。

そこで現在の2番線ホームを新設、浅草方面は2番線側を使うことにしたのです。

同時に、1番線ホームの浅草方面のりば側には柵が取り付けられ、安全を確保しています。

厳しく言えば、建設当時に先見の明がなかった、という言い方もできるでしょう。

ただ、地下鉄黎明期に造られたことを考えると致し方ないことだったと思います。

この構造は、他にも銀座線日本橋・丸ノ内線霞ケ関・山手線渋谷等で見られます。

やはり古くからある路線でこうした事例があることが分かりますね。

④銀座線の主力は非冷房?

▲勿論、現在は冷暖房完備。快適に移動できますのでご乱心安心を。

…適当なことを言うなと殴られそうですが、

現在銀座線で活躍している01系の一部は過去に非冷房だった時代があります。

銀座線は日本初の地下鉄線。車体もトンネルも小ぶりです。

そのため、冷房装置を車両にのっける余裕など、昔の技術では存在しなかったのです。

その代わりに冷やしていたのがなんとトンネルの中。

当時銀座線を運行していた営団地下鉄はトンネル冷房主義だったのです。

(千代田線6000系も当初は非冷房。地上区間に出ると…容易に惨状が想像できます)

乗客は電車の窓を全開にして、トンネルの冷気を取り込んで涼をとっていました。

しかし、小型の冷房装置が開発されるとついに01系も冷房化を達成。

それでも車内の天井を見ると、冷房装置の箇所にだけ不自然な突起があります…。

ところが、今度銀座線に導入される新車・1000系では更に冷房装置が小型化されているようで、

この不自然な突起が過去の思い出になるのは時間の問題かも知れませんね。

次回は多分京阪ノンストップ特急の考察になるでしょう。ではでは。

今回も銀座線ネタを2つ紹介したいと思います。

銀座線ネタは一旦ここで引き上げて、他のネタをお送りしたいと思います。

(何でも、京阪電車が京橋→七条ノンストップ特 急を復活させるようで…)

③狭すぎたホーム。その解決法とは?

銀座線各駅のホームの置き方。基本的には、

・線路2本で1つのホームを挟む(島式ホーム) … 京橋等

▲最近の駅によく見られる構造。2008年開業の京阪中之島線は全ての中間駅がこの構造。

・ホーム2つで2本の線路を挟む(相対式ホーム) … 末広町等

▲割と古典的な構造。比較的初期に開業した日比谷線は21駅中16駅がこの配置。

この2通りなのですが、銀座線の新橋はちょっと特殊なホーム構造なのです。

▲島式・相対式のデメリットをかけあわせた形の、あまり効率的でない構造。

実はこの駅、最初は島式ホーム構造だったのです。

現在の1番線ホームを、渋谷方面・浅草方面で共用していました。

ところが、このホームは幅が狭く、両方面の乗客を捌くには危険な状態に。

そこで現在の2番線ホームを新設、浅草方面は2番線側を使うことにしたのです。

同時に、1番線ホームの浅草方面のりば側には柵が取り付けられ、安全を確保しています。

厳しく言えば、建設当時に先見の明がなかった、という言い方もできるでしょう。

ただ、地下鉄黎明期に造られたことを考えると致し方ないことだったと思います。

この構造は、他にも銀座線日本橋・丸ノ内線霞ケ関・山手線渋谷等で見られます。

やはり古くからある路線でこうした事例があることが分かりますね。

④銀座線の主力は非冷房?

▲勿論、現在は冷暖房完備。快適に移動できますのでご

…適当なことを言うなと殴られそうですが、

現在銀座線で活躍している01系の一部は過去に非冷房だった時代があります。

銀座線は日本初の地下鉄線。車体もトンネルも小ぶりです。

そのため、冷房装置を車両にのっける余裕など、昔の技術では存在しなかったのです。

その代わりに冷やしていたのがなんとトンネルの中。

当時銀座線を運行していた営団地下鉄はトンネル冷房主義だったのです。

(千代田線6000系も当初は非冷房。地上区間に出ると…容易に惨状が想像できます)

乗客は電車の窓を全開にして、トンネルの冷気を取り込んで涼をとっていました。

しかし、小型の冷房装置が開発されるとついに01系も冷房化を達成。

それでも車内の天井を見ると、冷房装置の箇所にだけ不自然な突起があります…。

ところが、今度銀座線に導入される新車・1000系では更に冷房装置が小型化されているようで、

この不自然な突起が過去の思い出になるのは時間の問題かも知れませんね。

次回は多分京阪ノンストップ特急の考察になるでしょう。ではでは。